Parmi les membres du Front de la fermeté et de la confrontation créé en 1977 pour s’opposer à la normalisation avec Israël, seule l’Algérie reste debout. Aujourd’hui, entre pressions régionales, tensions au Sahara Occidental et instabilités au Sahel, le pays fait face à une nouvelle campagne de déstabilisation. Chronique d’une résistance obstinée.

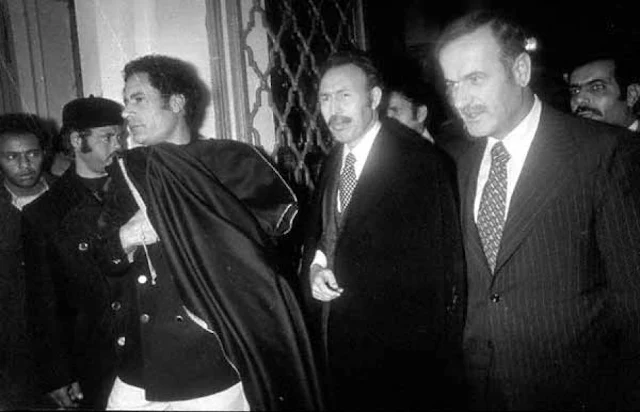

Le 4 décembre 1977, à Tripoli, naissait le Front de la fermeté et de la confrontation, en réaction à la visite choc d’Anouar el-Sadate en Israël. Pour une large partie du monde arabe, ce geste du président égyptien représentait un coup de poignard porté à la cause palestinienne. En réponse, l’Algérie, la Libye, la Syrie, le Sud-Yémen et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) s’unissaient autour d’un refus catégorique de la normalisation. Quarante-sept ans plus tard, ce front n’existe plus que dans les archives de la diplomatie. Tous ses membres ont été affaiblis, renversés ou plongés dans le chaos. Tous, sauf un : l’Algérie.

Une constante historique : l’Algérie fidèle à ses principes

Dès les premières heures de l’indépendance, l’Algérie s’est imposée comme un pilier du camp progressiste arabe. Sous Houari Boumediène, le pays s’érige en défenseur résolu de la Palestine et des mouvements de libération dans le monde. Durant la guerre du Kippour en 1973, Alger envoie discrètement pour 200 millions de dollars d’armes à l’Égypte et à la Syrie. Ne cherchant ni reconnaissance ni gratitude, Boumediène justifie ce silence par « pudeur » : « Nous connaissons le prix du sang... »

Moins d’une décennie plus tard, c’est à l’OLP que l’Algérie fournit une aide militaire directe lors de l’invasion israélienne du Liban en 1982. Armes soviétiques, stocks militaires algériens, aide humanitaire : l'engagement est concret, discret, mais décisif dans la défense de Beyrouth-Ouest. À une époque où les capitales arabes rivalisent de discours enflammés, Alger agit.

Un front démantelé, une Algérie isolée

Le destin des autres membres du Front de la fermeté est tragique. La Libye de Kadhafi a été pulvérisée par l’OTAN. La Syrie s’est enfoncée dans une guerre interminable. Le Sud-Yémen a disparu dans une unification instable avec le Nord avant d’être rattrapé par le conflit. Quant à la Palestine, elle reste plus divisée que jamais, et soumise à une répression continue.

L’Algérie, seule rescapée, a payé son indépendance de pensée au prix fort. Les années 1990 – la décennie noire – ont laissé des cicatrices profondes. Pourtant, le pays a tenu bon. Il a refusé les prêts du FMI, maintenu une diplomatie souveraine, et résisté aux sirènes de la normalisation.

Le Maroc et Israël : alliance contre-nature et nouvelle pression

Aujourd’hui, la menace ne vient plus uniquement du Proche-Orient. Elle est plus proche, plus directe. Depuis la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv en 2020, les tensions entre l’Algérie et le Maroc ont pris une tournure explosive. À la clé : la reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental par les États-Unis, et plus récemment par la France. Une provocation que beaucoup à Alger perçoivent comme une tentative de pousser le pays à l’intervention armée au nom de son soutien historique aux Sahraouis.

Le piège est évident : entraîner l’Algérie dans une guerre régionale pour l’affaiblir de l’intérieur, comme cela a été fait ailleurs. La stratégie est subtile, sophistiquée, et s’appuie sur des relais médiatiques, politiques et diplomatiques.

Le front sud : la poudrière sahélienne

Mais le Maroc n’est pas la seule ligne de fracture. Au sud, la situation au Mali préoccupe sérieusement Alger. Entre la présence de mercenaires russes, la fragilité institutionnelle à Bamako, et l’activisme de groupes terroristes dans la région sahélienne, le danger est bien réel. En encerclant l’Algérie de foyers d’instabilité, certains cherchent à épuiser ses ressources, à l'isoler, à la piéger dans des crises sans fin.

L’élégance de la retenue, la force du silence

Pourtant, l’Algérie ne cède pas. Elle résiste par la diplomatie, renforce ses alliances africaines, multiplie les initiatives multilatérales, mais garde le silence des nations qui ont connu la guerre et qui savent ce qu’elle coûte. Elle réaffirme son soutien à la cause sahraouie sans céder à la provocation, consciente qu’une guerre déclenchée sous pression serait une guerre perdue d’avance – politiquement sinon militairement.

Vers un Maghreb des peuples, loin des monarchies soumises

Loin de l’unité arabe fantasmée par les sommets diplomatiques, l’Algérie mise aujourd’hui sur un Maghreb des peuples, plus fidèle à l’esprit des luttes anticoloniales. La politique étrangère algérienne, souvent incomprise, est marquée par une prudence lucide. Loin du bruit, elle construit des ponts en Afrique, tisse des alliances non-alignées et reste fidèle à ses principes fondateurs.

Dans un monde arabe où les capitulations se font au nom de la « realpolitik », l’Algérie fait figure d’exception. Une exception vulnérable, certes, mais fière et intransigeante.

Conclusion : Une solitude choisie

L’Algérie avance seule, mais avec la mémoire des luttes et la conscience de sa responsabilité. Elle n’a pas changé de camp, même lorsque ses anciens alliés l’ont fait. Elle n’a pas oublié que l’histoire est souvent écrite par ceux qui résistent, et non par ceux qui plient. Le Front de la fermeté n’existe peut-être plus sur le papier, mais dans les faits, il vit encore – dans l’attitude d’un pays qui, contre vents et marées, n’a jamais cessé de dire non.

Par Belgacem Merbah

Commentaires

Enregistrer un commentaire